最近はインプラント治療を受けられている高齢者の方が多く受診されます。

インプラントは「入れて終わり」ではありません。

高齢期こそ、定期メンテナンスと毎日のセルフケアの両輪が長持ちの鍵です。

- メンテナンスの仕方について:通院(プロフェッショナルケア)編

- メンテナンスの仕方:セルフケア

- 要介護・通院困難時の訪問歯科の選択について

- メンテナンスをしないことによるリスクについて

インプラントの寿命を長く保たせるためには通院メンテナンスの質と頻度も大変重要です。

定期検診で何らかの炎症を早期発見・即対処できれば、インプラント周囲炎・破損・撤去のリスクを下げられます。

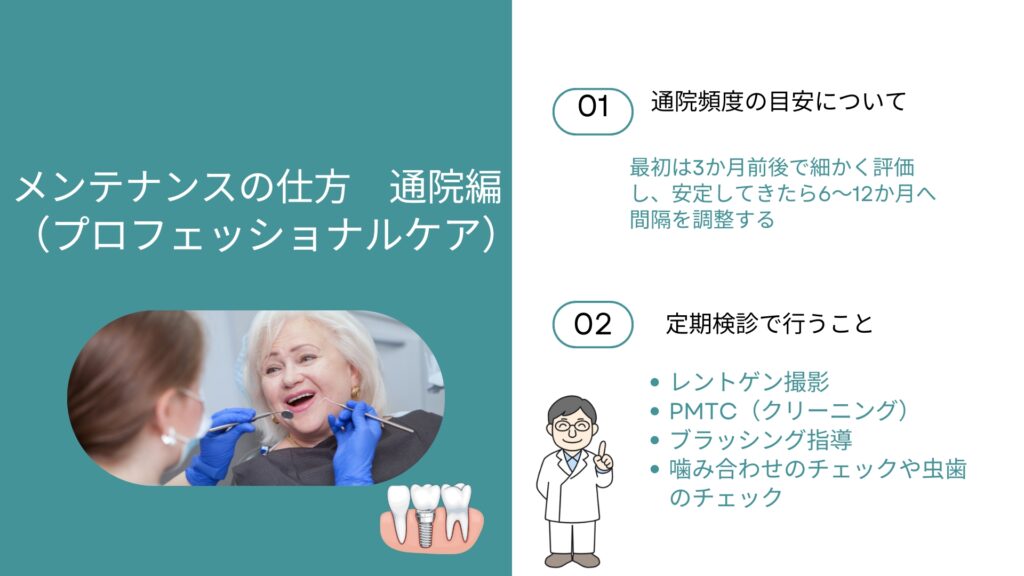

通院頻度の目安について

こちらは高齢者の方のかずなか歯科クリニックの通院目安表です。

高齢期は体調や服薬が変化しやすいため、最初は3か月前後で細かく評価し、安定してきたら6〜12か月へと間隔を調整する考え方が現実的です。

糖尿病・骨粗鬆症・清掃困難・喫煙などの要因がある方は短め(3〜4か月)、良好にコントロールできている方は6〜12か月が目安です。

但し、クリニックで定められた回数を守らなければ保証の対象外になってしまう場合が多いので、主治医にご確認ください。

| リスク・状態 | 直近の症状・所見 | 推奨される通院間隔の例 |

|---|---|---|

| 高い (直近で出血や腫れ、PD≧4mm、排膿、清掃不良、全身疾患のコントロール不十分) | 歯周検査時の出血あり X線で骨変化の疑い プラークコントロール不良 | 2〜3か月ごと(必要に応じ短縮) |

| 中等度 (軽度の炎症が反復、清掃は概ね良好、全身状態は安定) | 歯周検査時の出血あり(軽度) プラークコントロール不良 | 3〜4か月ごと |

| 低い (炎症徴候なし、清掃良好、家族や介護者の支援体制あり) | 歯周検査時の出血なし プラークコントロール良好 | 6か月ごと(状況により〜12か月) |

定期検診で行うこと

定期検診では、患者様に合ったPMTCを主に行います。

PMTCとは歯科医師や国家資格を持った歯科衛生士が(Professional )機械を使い(Mechanical )歯を(Tooth)クリーニング(Cleaning)する略です。

主に歯石取り、バイオフィルム(最近の塊)の除去、歯面清掃で歯をツルツルにする事により、バイオフィルムが付きにくくします。

セルフケアでは手の届かない、歯と歯の間や歯周ポケットのプラークもクリーニングする事が可能です。

また、インプラントに歯石が付着してしまった場合も、特殊な機械で歯石を取ります。

さらに、噛み合わせ調整を軸に、必要に応じてX線で骨の変化を確認します。

これに日常のセルフケア指導を重ねることで、周囲炎の早期発見・早期対応が可能になります。

インプラントを長く守るコツは、特別なことよりも“毎日の小さな積み重ね”です。ここでは、今日からできるシンプルな手順を紹介します。

毎日の基本手順

まずは基本的に歯ブラシを使って面の汚れを広く落とします。だいたい2分間位を目安に小刻みに動かします。

音波ブラシをお使いの場合は当ててゆっくりと動かします。

タフトブラシを使い歯茎周囲の縁をなぞってプラークを除去します。

痛みが出ない程度の圧力で動かします。

歯間部やブリッジ下の除去は歯ブラシでは不十分なので歯間ブラシ/スーパーフロスを使用します。

歯間ブラシのサイズはそれぞれ異なりますので歯科医師や歯科衛生士にお聞きください。

仕上げは殺菌効果の高いうがい薬を使用して下さい。

清掃用具の選び方

高齢者は「持ちやすさ」と「狙いやすさ」を最優先に、柄が太めで滑りにくいもの、大きめのヘッド、手の振りが少なくて済む電動ブラシを基軸にすると再現性が高まります。

歯間ブラシは“通る最小サイズ”を複数用意し、無理なく通せることを基準に選びます。

口腔清掃が難しい日の代替策について

ご自身の手が痛む場合や、体調不良の日は電動ブラシを使ったり、ヘッドが大きい歯ブラシを使用するなどの「最低限」のケアでも構いません。

日常の口腔ケアは「できる範囲の継続」が重要です。完全でなくても中断より継続がとても重要となります。

高齢期は「通えない=続けられない」ではありません。

訪問歯科の制度を使用することにより、歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを自宅・施設でも継続できます。

訪問歯科で行う口腔ケアの内容

口腔ケアの基本は,「バイオフィルムの除去」といわれます。

日本老年歯科医学会「口腔機能維持管理マニュアル」より

訪問歯科では、バイオフィルム除去(専門的清掃)・義歯清掃・摂食嚥下の実地指導・家族/介護者への指導を行います。

状態に応じ、施設先や在宅でも周囲炎や誤嚥性肺炎の予防を目指します。

インプラントを長持ちさせる鍵は「小さな手入れの積み重ね」です。

逆にそれをやめると、炎症が起き、口臭や痛みが出て、食べる楽しみや人との会話が失われやすくなります。

高齢期は全身への影響も出やすいため、放置はフレイルや誤嚥性肺炎の入り口にもなり得ます。この章で、放置のリスクを全体像で把握しましょう。

インプラント周囲炎・脱落のリスク

インプラント周囲炎とは天然歯の歯周病と同じように歯茎が腫れたり膿が出てしまい、炎症症状が続くと骨が溶けてインプラントが抜けてしまう症状で、歯周病よりも早いスピードで進行してしまう事が多いのが特徴です。

インプラントの構造は天然歯よりも複雑なのでセルフケアだけでは不十分ですし、磨き残しが見られると、歯石が付着してインプラント周囲炎になってしまいます。

生活の質(QOL)低下

インプラントは天然歯と違い構造が複雑なので、セルフケアが難しく、口腔衛生状態が悪くなります。

口腔衛生状態が悪いと、特に高齢者層では栄養失調、コミュニケーション障害、自尊心の低下、生活の質の低下につながる可能性があります。

米国国立衛生研究所PubMed Central® (PMC)より引用

このように、高齢者の不良な口腔状態が栄養不良やコミュニケーション低下、自尊心の低下を通じてQOLを損なうことを示しており、臨床で体感する「食べづらいから人前で食べない」「口臭が気になり会話を避ける」という行動変化を裏づけています。

医療費・時間コストの跳ね上がり

ケア不足でインプラント周囲炎が進むと、洗浄や外科処置、上部構造の再製作、最終的には撤去や代替補綴が必要になり、通院回数と費用が累積します。

特に高齢者は長期的な通院が難しくなる場合が多いので、定期的なクリニックのメンテナンスが結果的にお金も時間も少なくて済みます。

全身への波及

歳を重ねるとオーラルフレイル(口腔機能の低下)の進行が問題視されますが、それに加えてプラークコントロール不良が続くと栄養低下・誤嚥性肺炎リスクが高くなります。

メンテナンスは歯とインプラントのためだけでなく、全身のリスク管理でもあります。

- セルフケアで最低限やるべきことは?

- 体調が悪い日は電動+ワンタフト、歯間ブラシだけでも中断しないことが大切です。

電動ブラシは手の負担を減らし、短時間でも清掃効果が期待できます。

- 出血・腫れ・痛みが出た時の対処は?

- 自己判断で強く磨いたり市販薬だけで様子見を続けるのは危険です。

早めに掛かりつけのクリニックへ受診をお勧め致します。

- 使う道具の交換サイクルは?

- 毛先が広がったら即交換、歯間ブラシはワイヤーが曲がる前に早めに更新します。

電動ブラシのブラシヘッドは1〜3か月を目安に交換します。

インプラントを高齢者になって長く快適に使う鍵は、定期メンテナンスと毎日のセルフケアを両輪にすることです。

定期的なメンテナンスは3〜6〜12か月などと体調や状態に合わせてクリニックと相談しながら通院して下さい。

セルフメンテナンスでは「歯ブラシ→タフト→歯間ブラシ」を基本に、体調が悪い日は電動+ワンタフトの最小セットでも中断しないことが重要です。

放置すると周囲炎から骨吸収、最悪は撤去や再補綴となり、費用・時間・痛みが増え、噛めない・話せないことがQOLや栄養、誤嚥性肺炎リスクにも波及します。