インプラント治療は失った歯を取り戻す大変良い治療ですが、リスクもあり、トラブルで悩まれる患者様も多いと思います。

その場合はどうして失敗をしてしまったのか原因をはっきりさせること、骨や歯ぐき、口腔内の環境を整えることで多くの場合はやり直し(再治療)が可能です。

インプラントのやり直しの際にかかる費用についてすぐに知りたいかたは、「症状別インプラントの治療の流れ・費用・期間」にまとめていますのでご覧ください。

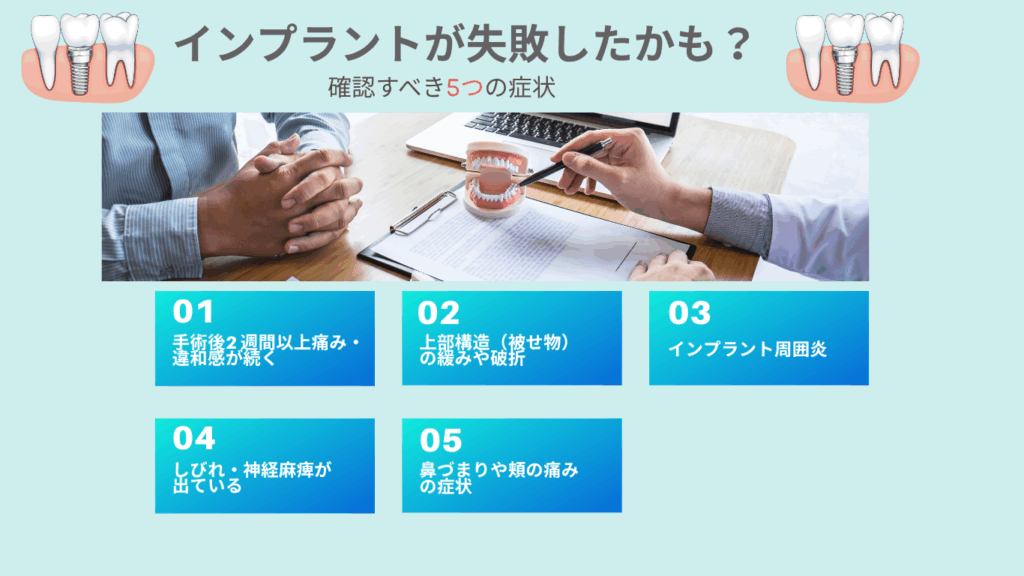

こちらではインプラントが「失敗したかも」と判断される5つの症状と再治療の流れをご説明いたします。

1.手術後2週間以上痛み・違和感が続く

一般的な術後痛は1週間、長くても2週間で消退しますが、2週間以上続く場合は何かしらの炎症がある状態です。

痛みが長く続き、炎症があるとインプラント体と骨の結合が阻止されてしまいますので早期の対応が必要です。

「痛みが長引く=失敗確率が高まる」可能性が高い症状です。

手術後2週間以上痛み・違和感が続く時の再治療の流れについて

2週間たっても続く場合は担当医の再評価(口腔内診査+X線/CT)を受けてください。

再評価はの内容は口腔内診査+X線/CT、口腔内の炎症サイン(発赤・出血/排膿)、インプラントの動揺などをチェックします。

手術後2週間以上痛み・違和感が続く時の再治療の期間と料金について

担当医の再評価を受け頂くことが第一優先です。

手術を行ったクリニックにお問い合わせ下さい。

2.上部構造(被せ物)の緩みや破折

インプラントの上部構造が動く場合インプラント体(骨に埋まっている部分)と上部構造(被せ物)を繋いでいる接続部分(アバットメントスクリュー)の緩みが考えられます。

また、上部構造は過大な咬合負荷が掛かると破折する事があります。

上部構造(被せ物)の緩みや破折の再治療の流れについて

アバットメントスクリューの緩みはねじの再締結や適合調整を行い、ほとんどの場合は当日で解決します。

上部構造(被せ物)の破折は型取りを行い、再度作るので2週間程度で装着できます。

上部構造(被せ物)の緩みや破折の再治療の期間と料金について

| 症状 | おおよその費用 | 再治療の期間(目安) |

|---|---|---|

| スクリューの緩み | 数千円〜 | 当日 |

| スクリューの破折 | 数千円〜1万円前後 | 2週間〜1ヶ月以内 |

| 上部構造(被せ物)の破折 | 3万円〜(素材によって異なる) | 2週間〜1ヶ月以内 |

症状や処置内容により費用・期間は変動します。診査診断後に確定します。

また、インプラントのメーカーによって使う材料が違うのでリカバリーできない場合もあります。

上部構造(被せ物)の緩みや破折の再治療は原則的にインプラント治療を行ったクリニックでご相談下さい。

3.インプラント周囲炎

インプラント周囲炎の初期症状は歯肉からの出血です。そして徐々に進行して、腫れて膿が出てしまいます。

さらに進行すると骨吸収が進み、噛めなくなるのでインプラント撤去が必要になるケースもあります。

インプラント周囲炎の再治療の流れについて

インプラント周囲炎による炎症や骨吸収がみられる場合は、インプラントの再手術が必要となります。

インプラント抜去→骨造成→再埋入が再治療全体で数か月〜1年以上かかることがあります。

インプラント周囲炎の再治療の期間と料金について

| 症状 | おおよその費用 | 再治療の期間(目安) |

|---|---|---|

| インプラント粘膜周囲炎 (骨吸収が小さく出血・腫脹あり) | 数千円〜1万円前後 | 1週間〜1ヶ月(複数回通院のことあり) |

| 骨造成が必要な場合 | 5万〜20万円/部位 | 3〜6ヶ月(骨成熟待ち) |

| 重度のインプラント周囲炎 | 合計約43万円/本〜 | 12ヶ月〜(インプラント撤去〜骨造成〜再埋入〜最終補綴まで) |

4.しびれ・神経麻痺が出ている

特に下顎の手術時にトラブルになりやすい例です。

下顎には下歯槽神経という太い動脈が走っており、手術時に下歯槽神経に触れてしまうと痛みが続いたり、痺れが出てしまう可能性があります。

しびれ・神経麻痺が出ている場合の再治療の流れについて

痺れが続く場合はレントゲン撮影やCT撮影を行い、インプラント体の圧迫が原因ならばインプラント体の抜去を行います。

必ず掛かりつけのクリニックに相談してください。

一般的に薬物療法が行われ専門医に診断を依頼する場合があります。

知覚麻痺に対する治療として,投薬(ビタミン B12 製剤の長期投与),星状神経節ブロック(専門医へ依頼)を行う.

歯科インプラント治療指針より引用

かずなか歯科クリニックでのしびれ・神経麻痺が出ている治療の期間と料金について

当院でインプラント治療を行なってしびれ・神経麻痺が出ている場合は基本的に薬物療法となります。

金額や治療期間はケースバイケースとなります。

また、他院でインプラント治療をされた患者様は恐れ入りますが掛かりつけにクリニックにご相談下さい。

5.鼻づまりや頬の痛みの症状

上顎臼歯部のインプラント後に片側の鼻汁・鼻づまり・頬の痛みがあれば、歯性上顎洞炎の可能性が考えられます。

鼻づまりや頬の痛みの症状の再治療の流れについて

鼻づまりや頬の痛みの症状がある場合はCT画像診断→薬物療法→インプラント体の抜去の必要があります。

また、耳鼻科連携を含めた評価が必要な場合もあります。

かずなか歯科クリニックでのしびれ・神経麻痺が出ている治療の期間と料金について

当院でインプラント治療を行なって鼻づまりや頬の痛みの症状が出ている場合は基本的に薬物療法となります。

また、画像診断により専門医を紹介する場合も御座います。

金額や治療期間はケースバイケースとなります。

また、他院でインプラント治療をされた患者様は恐れ入りますが掛かりつけにクリニックにご相談下さい。

インプラント症状別「再治療の流れ・費用・期間」クイック表

かずなか歯科クリニックの再治療の料金表です。参考になさって下さい。

| 症状 | 主な再治療の流れ | 目安の費用 | 期間の目安 |

|---|---|---|---|

| スクリューの緩み | 画像診断→再締結 | 数千円〜 | 当日 |

| スクリューの破折 | 画像診断→再締結 | 数千円〜1万円前後 | 2週間〜1ヶ月以内 |

| 上部構造(被せ物)の破折 | 型取り | 数万円 | 2週間〜1ヶ月以内 |

| インプラント周囲粘膜炎 | 画像診断→外科処置またはクリーニング・薬物療法 | 数千円〜1万円前後 | 2〜4週で再評価(症状によってはそれ以上かかることあり) |

| インプラント周囲炎(抜去が必要な場合) | 画像診断→抜去→骨造成→再埋入(外科処置) | 再埋入まではおおよそ45万円/本〜 | 抜去〜再埋入まで数か月(5〜12か月以上) |

| しびれ・神経麻痺 | 画像診断・神経検査→薬物療法又は専門医紹介 | 症状によりケースバイケース | 症状によりケースバイケース |

| 鼻づまりや頬の痛みの症状 | 画像診断→薬物療法又は耳鼻科医連携を含めた評価が必要 | 症状によりケースバイケース | 症状によりケースバイケース |

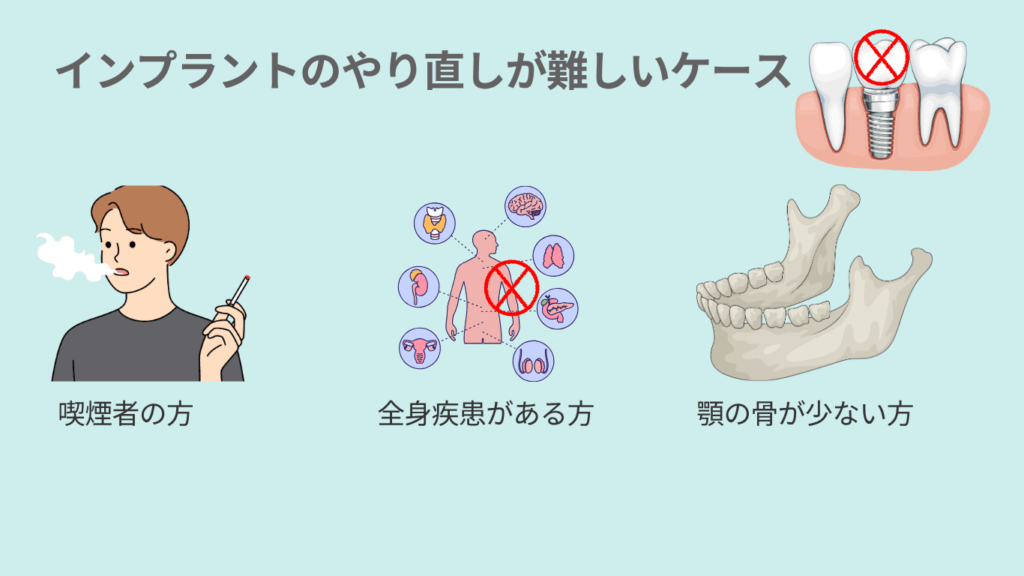

再治療は多くの場合で可能ですが、難しい場合もあります。

ここでは、やり直しを難しくする代表例と、その際に検討できる治療方法を説明します。

喫煙者の方

タバコに含まれているニコチンは血管を収縮させ、血行不良になります。

インプラントの殆どはチタンという素材で出来ています。チタンは生体親和性が高く、身体の一部と認識して骨とくっ付きます。

チタンが骨とくっ付く時に必要なのが血液です。血液は骨を再生する栄養なので、タバコのせいでインプラント周りの組織が栄養不足に陥り、インプラントと骨がくっ付かない事があります。

また、タバコは免疫力を低下させるので、歯周病菌に勝てず、歯肉が腫れて、骨が吸収してしまい、インプラント周囲炎になる可能性が高まります。

全身疾患がある方

以下の全身疾患をお持ちの方はインプラントの再治療が難しい場合があります。

- 心臓や脳血管の疾患

- 骨粗しょう症

- 糖尿病

顎の骨が少ない方

顎の骨が極めて少なく、骨造成が難しい方はインプラント以外(入れ歯やブリッジ)の治療を検討して頂く必要があります。

入れ歯

部分入れ歯は周りの歯に金属のバネをかけて固定します。

保険適用で費用を抑えられるのがメリットですが、バネが目立ったり、見た目が自然ではないというデメリットもあります。

見た目や薄さなどに考慮した保険外の入れ歯もあります。

ブリッジ

ブリッジは基本的には固定式となります。両隣りの歯を削って橋渡しで歯を補います。

ブリッジも入れ歯同様、保険と保険外の治療が選べます。

インプラント周囲炎による感染や炎症

治療後のセルフケア不足や生活習慣、歯ぎしり等を背景に、インプラント周囲の歯ぐきに炎症が起きることがあります。

歯周病より進行が速いとされ、放置すると骨吸収が進み、インプラントの動揺・脱落につながるため、早期の専門的クリーニングや外科的処置を検討します。

症状(腫れ・出血・違和感)を感じたら早めに受診しましょう。

インプラントが緩んだりグラついたりしている場合

骨との結合不全、術前評価不足、周囲炎による骨吸収などが原因で、インプラントやスクリューが緩む・ぐらつくことがあります。

放置すると悪化するため、噛み合わせ調整、固定の再評価、必要なら再結合を促す治療や再埋入・骨造成を含む再治療を行います。

違和感や動揺を感じたらすぐ受診してください。

人工歯やアバットメント(上部構造)が破損・紛失した場合

人工歯(被せ物)の脱離・破折は再治療が必要な代表的ケースです。放置すると粘膜の傷や噛み合わせの乱れを招き、頭痛・肩こり等の全身症状に波及することもあります。

適切な再装着や再製作、噛み合わせの是正で多くは回復可能です。異常を感じたら早めに相談しましょう。

噛み合わせの悪化

インプラント装着後に他の歯とのバランスが崩れ、インプラントや周囲組織へ過大な力が集中して結合不全や不具合の原因になることがあります。

歯科での咬合調整や装置の再評価で改善が見込めます。放置は顎関節や頭痛・肩こりにも影響し得るため、違和感があれば早期対応が大切です。

痛みや違和感が続くのに説明に納得できない、、、そんな時は、一人で抱え込まず段階的に相談先を切り替えましょう。

まずは手術をした歯科医院の担当医に相談

失敗した原因を特定するための再評価を受けることが先決です。

臨床所見(出血・膿の有無、ポケットの深さ)

画像検査(パノラマレントゲンや必要に応じてCT)

これらの再評価、チェックを踏まえて再手術か返金かをを確認します。

また、費用や返金は自由診療の契約内容次第なので、同意説明書・契約書・領収書で確認しながら話し合ってください。

セカンドオピニオンを受ける

今の治療や説明に不安があるときは、別の専門医の意見=セカンドオピニオンを受けましょう。

転院が前提ではなく、「ほかの医師ならどう診て、どんな治療案になるか」を確認する手段です。

セカンドオピニオンを受けるには担当医に伝えましょう。画像(レントゲン/CT)や記録を用意してもらいやすく、セカンドオピニオン先のクリニックの重複検査を減らせます。

なお、費用は保険外(自費)で医院ごとに異なるのが一般的です。

国民生活センターまたは消費者センター など

費用や返金で困ったら、消費者を守る公的機関の国民生活センターや各地の消費生活センターに相談しましょう。

局番なし「188(いやや)」へ電話をすると最寄りの窓口につながり、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内していただけます。

インプラントの説明に納得できない時の第三者相談先として役立ちます。

インプラントの「失敗」は、ひとつの理由だけで起こるとは限りません。ここでは主な原因4つを簡潔に解説します。

健康状態(喫煙・糖尿病・骨粗鬆症)

インプラント治療を行う場合、糖尿病や骨粗鬆症などの全身疾患や喫煙者はインプラントの早期脱落の原因となります。

時前の診査診断がしっかりと行えていなかった

インプラント手術は事前の診査診断がとても重要です。

レントゲンとCT撮影で骨の厚みや高さ、神経までの位置を確認してプランニングを行います。

これらの診断を誤ってしまうと神経を損傷して出血が出たり、痺れが出てしまうトラブルになります。

隣接歯の状態も非常に重要です。隣接する歯に根の病気が見られたり、歯周病が見られたりする場合はそちらの治療が優先となります。

またインプラント治療を終えたらメンテナンスがとても重要となります。インプラント治療を始める前にメンテナンス期間も確認をしましょう。

手術中に問題が起きてしまった

手術時の埋入角度と深さが適切ではない場合、骨とくっ付かなかったり、骨からチタンが貫通してしまう可能性があります。

手術中はドリルを回転させながら骨に穴を開けます。その際にオーバーヒートを起こしてしまうと骨がダメージを起こし、上手くチタンと骨がくっ付かない可能性があります。

金属アレルギーだった

ほとんどインプラント体はチタンが使用されています。

チタンは生体親和性が高いのでほとんどの方はアレルギーが出にくいですが中にはアレルギーが出る方もいらっしゃいます。

心配な方はアレルギー検査を受けて頂く事をお勧め致します。

失敗を繰り返さないためのは「正しいケア」と「正しい治療方針がポイント」です。

ここでは「自分でできること」と「医院でやること」を明確にしていきます。

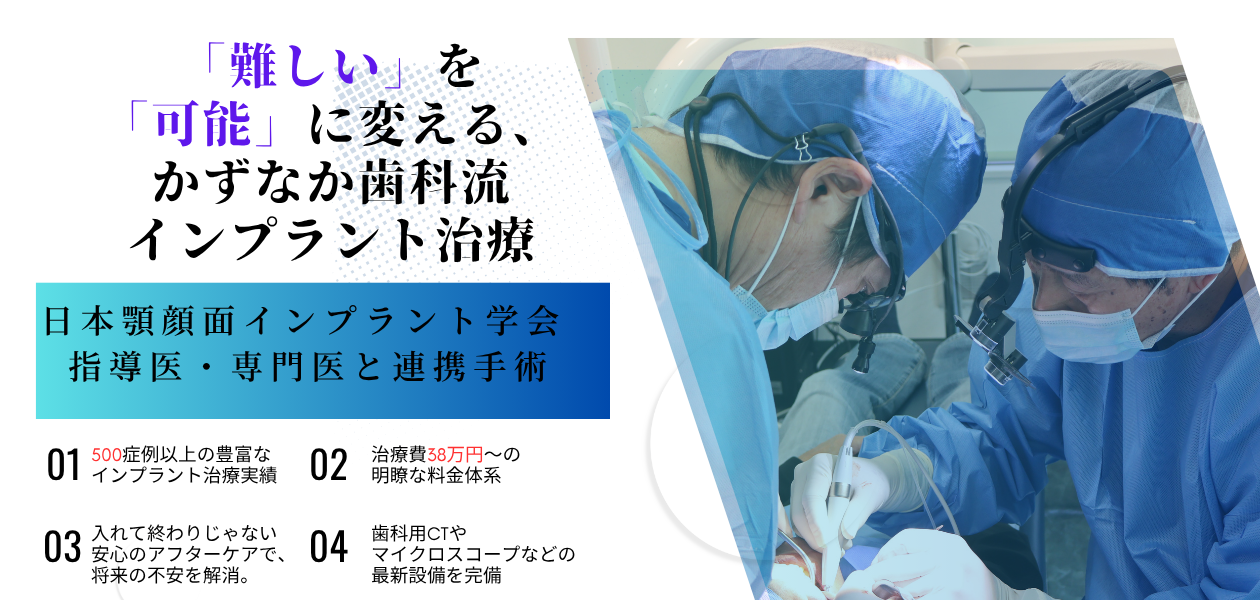

良いクリニックを選ぶ

インプラントのやり直しを成功させるためには、「どこで治療を受けるか」がとても重要です。

特に再治療は、これまでの経過や失敗の原因を踏まえた精密な診査・診断が欠かせません。

クリニック選びの段階で、次のようなポイントを意識してみてください。

- 日本口腔インプラント学会などの認定医/専門医がいる

- CT(3D)や衛生環境などの設備が整っている

- インプラントの症例数・実例写真を開示してくれる

- 費用・期間・リスク・保証など時前に説明があり、文書で渡してくれる

術前に全身状態や口腔内状態を整える

インプラントの再治療を成功させるには、手術前にお口の中と全身の状態を整えておくことが大切です。

むし歯や歯周病、噛み合わせ、歯ぎしりなどを事前に治療し、クリーニングやブラッシング指導でプラークコントロールを高めておくことで、再びインプラント周囲炎を起こすリスクを減らせます。

また、糖尿病・高血圧・心疾患・骨粗しょう症の薬を服用している方や喫煙習慣がある方は、必ず申告し、必要に応じて主治医との連携や禁煙・減煙を検討します。

術前に全身と口腔内の環境を整えることが、「やり直しインプラント」を長く守るための重要なステップです。

- 禁煙をする

- 糖尿病の患者様は血糖値のコントロールをする

- 歯周病の治療やプラークコントロールをしっかりと行う

術後のメンテナンスの重要性をしっかりと認識する

インプラントは「入れて終わり」ではなく、その後のメンテナンスが結果を左右します。

定期検診で噛み合わせや清掃状態、レントゲンで骨の状況をチェックし、歯垢・歯石をしっかり取り除くことが、インプラント周囲炎や再脱落の予防につながります。

また、自宅でのセルフケアも欠かせません。歯ブラシに加え、歯間ブラシやフロスなどを使い、インプラント周囲に汚れを残さないことが大切です。

小さな違和感のうちに相談し、通院とセルフケアを継続することが、失敗を繰り返さないための一番の近道です。

- プラークコントロールの徹底する(歯ブラシ+歯間ブラシ/フロス/マウスウォッシュ)

- クリニックで定められているメンテナンスに行く

- かみ合わせ・歯ぎしり対策でマウスガードを使用する

インプラント治療は失った歯を取り戻す大変良い治療ですが、リスクもあります。

インプラントの「失敗」は、早く気づいて正しく対処できれば、やり直しや再治療で十分に回復が見込めます。

「手術後2週間以上痛み・違和感が続く」

「上部構造(被せ物)の緩みや破折」

「インプラント周囲炎」

「しびれ・神経麻痺が出ている」

「鼻づまりや頬の痛みの症状」

このような症状が出た場合はまずは自己判断をせず担当医に連絡をしましょう。

また、ご自身の生活習慣を改める必要があったり、内科医との連携が必須の場合もあります。